はじめまして。

アンドパッドで主にエンジニア組織のマネジメントを行っている辻です。

アンドパッド開発本部ではこの1年あまり、エンジニアの評価制度を見直すプロジェクトに取り組んできました。

目的は、多様化するエンジニアのキャリアを正しく評価できる仕組みをつくることです。この記事では、制度見直しの背景から、取り組みのプロセス、現状、そしてこれからの展望について紹介します。

元々の評価制度の課題とゴール設定

以前の評価制度は、セールスやカスタマーサポートなど非エンジニア職と共通の全社統一制度でした。

その結果、以下のような問題が顕在化していました。

- エンジニア特有の多様なキャリアパスを表現しきれていなかった

- 評価基準の表現が抽象的で、解釈に幅が出てしまった

- ANDPAD VIETNAMのエンジニアには内容がわかりづらく、グローバルでの共通理解が難しかった

- 組織拡大に伴い、評価者ごとに基準の解釈にズレが発生していた

これらの課題を解消し、納得感のある評価制度を構築することがプロジェクトのゴールでした。

日々拡大する事業・プロダクト・ユーザーに対応していくためにはそれに対応できる柔軟な開発組織が不可欠です。

そのために評価制度の整備を通じてエンジニアが働きやすく、マネージャーがマネジメントしやすい環境が作れることが望ましいと考えました。

具体的には下記を満たすことを目的としています。

- エンジニアが納得できる明確な評価基準

- 評価者が困らないガイドライン

- アンドパッドで活躍するエンジニア像を明確に描ける

改善に向けてのステップ

100名を超える大きな組織になっているアンドパッドの開発組織において制度を変えることはそう簡単ではありません。

一つ一つステップを踏みながら整理と説明、理解を得ながら推進をしていきました。

ステップ1:エンジニアのキャリアパスを明確化

まず着手したのは、エンジニアのキャリアを3つの職種に分類することでした。

- Individual Contributor(IC)

自身の開発力で組織に貢献するエンジニア - Manager

自らも手を動かしながらチームを率い、メンバー育成にもコミットするリーダー - Director

部門横断的なマネジメントや全社レベルの組織課題に取り組むポジション

より細分化も可能ですが、まずは理解しやすい形でスタートし、必要に応じて拡張していく方針をとりました。

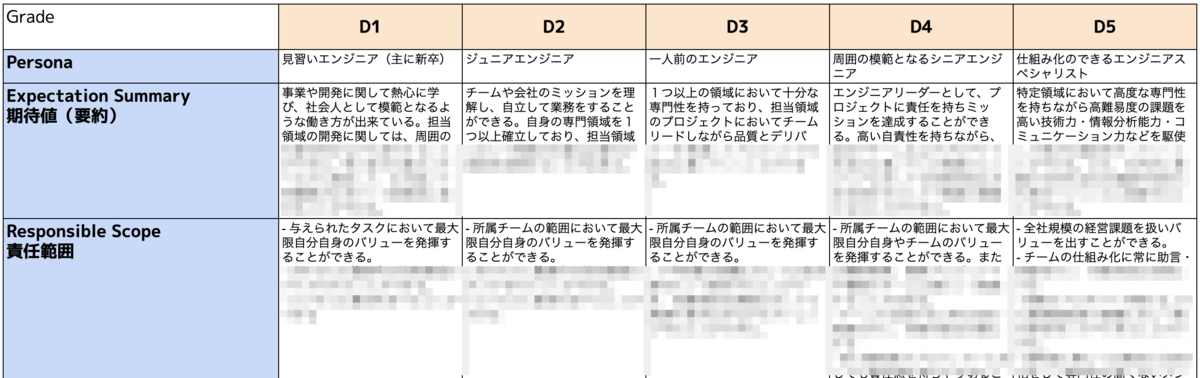

ステップ2:Grading Definitionの策定

次に、各職種と社内グレード(等級)ごとに求められる能力や行動を定義したGrading Definitionを作成しました。

- 職種:3種(IC/Manager/Director)

- グレード:5段階

- 定義項目:約200項目(各職種20項目前後)

これにより、各エンジニアは自分のポジションにおいて「どのような場面で、どんな視座・スキル・振る舞いが求められるか」を具体的に理解できるようにしました。

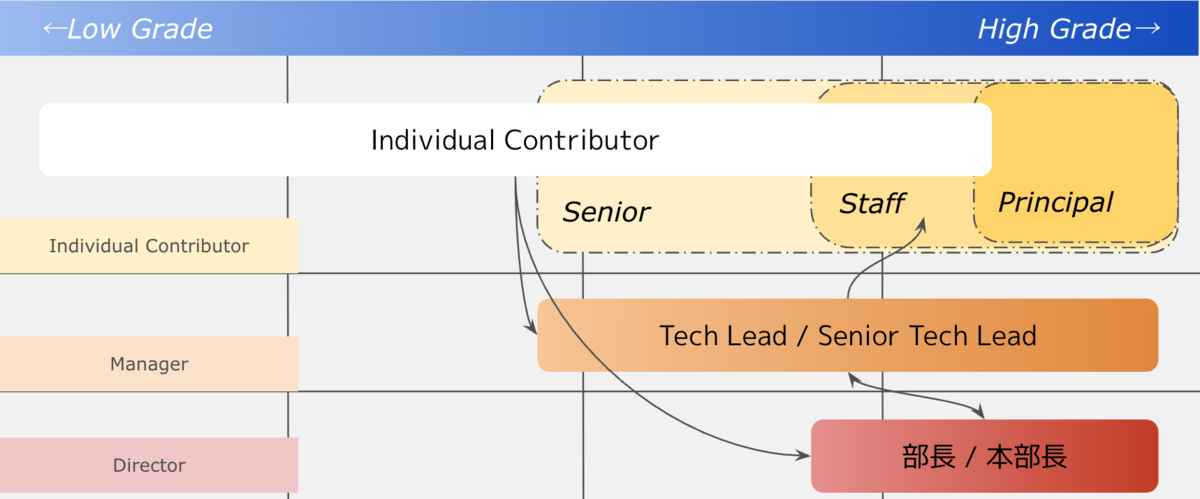

ステップ3:ジョブタイトルの整理とキャリアラダーの設計

並行して職種ごとのキャリアラダーを図式化して示すことで様々なキャリアパスを組織として認めていることを明確にしました。

例えば一度Tech Leadになったとして、そこからより広範なマネジメントを行うキャリアパスもあれば再びIndividual Contributor(IC)としてテクニカルを極めるキャリアパスもあることを明示しました。

これによってTech Leadへのチャレンジの障壁を下げ、Tech LeadからICに戻ることを降格としないという整備を明確にしました。

ステップ4:評価プロセスへの落とし込み

策定したGrading Definitionとジョブタイトルをもとに、実際の評価制度に反映をしました。

具体的には、新たにコンピテンシーシートを導入しました。コンピテンシーシートは自分の職種・グレード毎に定義されているGrading Definitionの項目ごとに自分がそのレベルに達しているか否かを評価するシートです。

合わせて短期成果を評価するためのコミットメント評価も行います。期初に目標を立て、期末にどこまでそれを達成できていたかで図る成果評価です。

コンピテンシー(能力・振舞)+コミットメント(成果)の2つを用いて評価を以下の流れで行うこととしました。

- 目標設定 期初にコミットメント評価用の短期(評価期間の半期)成果の目標を設定し、上長とすり合わせ。

- 中間評価(自己評価)

評価期間の中間(3ヶ月目)で、自分自身の成長や成果を振り返り、自己評価を入力。 - 上長評価・フィードバック

上長が中間時点での評価をつけ、自己評価との差分をもとに重点的なフィードバックを実施。

残りの期間でどのように成長するかを明確にします。 - 期末評価・面談

中間評価の自己評価を3ヶ月分の成長を加味して更新し、上長との評価面談を経て最終的な評価を確定。

ここまで準備ができた時点で全エンジニア向けの説明会を複数回行い、率直なフィードバックをもらって内容のブラッシュアップを行ったうえでコンピテンシーシートを2025年上期をトライアル運用期間として導入し、さらなるフィードバックを集めながら制度の細部を調整していきました。

今後の展望と課題

2025年下期から今回作成したプロセスに沿った評価を正式に開始しています。

評価サイクルがまだ1周していないため、今後は運用を通じて見えてくる課題への対応が必要です。

また、Grading Definitionは固定ではなく、常に更新し続けるものと位置づけています。

特に近年はAI Codingの進化が著しく、1年前に想定していた「求められる能力」が変化してきています。

技術トレンドや働き方の変化を反映し、常にアップデートしていくことが重要です。

おわりに

今回のエンジニア評価制度の再設計は、単なる「人事制度の更新」ではなく、エンジニア一人ひとりが自分の成長を可視化できる仕組みづくりでもありました。

自分自身の成長を感じながらそれが評価に直結する、そんな開発者体験をこの評価制度を通じて少しでも実現できていればと考えています。

制度をつくって終わりではなく、これからも運用を重ねながらブラッシュアップし、多様なキャリアが公正に評価される環境を目指していきます。

アンドパッドでは常に良い開発者体験が得られるように現場目線、組織目線で様々な改善活動を行っています。

エンジニアとして一緒に働いてみたい方はもちろんのこと、拡大する開発組織の運営や改善に興味のある方も、カジュアル面談からお気軽にご応募ください。